住まいが被災したら

- ID:21627

あなたの住まいが災害によって被害を受けた場合、あまりのショックに何から手を付けたらいいかわからなくなるかもしれません。

市は、被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるよう、さまざまな支援を行います。このような支援を活用し、一歩ずつ再建を進めていきましょう。

1.地震の被害を受けたとき

1 被災した時に最初にすること

1の1 被害状況を写真で記録する

2 片付けや修復作業をするとき

2の1 作業するときの服装と注意点

2の2 不審な勧誘に注意!

2の3 ライフラインの確認

3 水道やトイレが使えないとき(アイデア)

3の1 水の運び方

3の2 トイレの使い方

4 罹災(りさい)証明について

被災したときに最初にすること

被災直後は、早く片付けや修復作業に取り掛かりたくなるところですが、その前にやっておくことがあります。

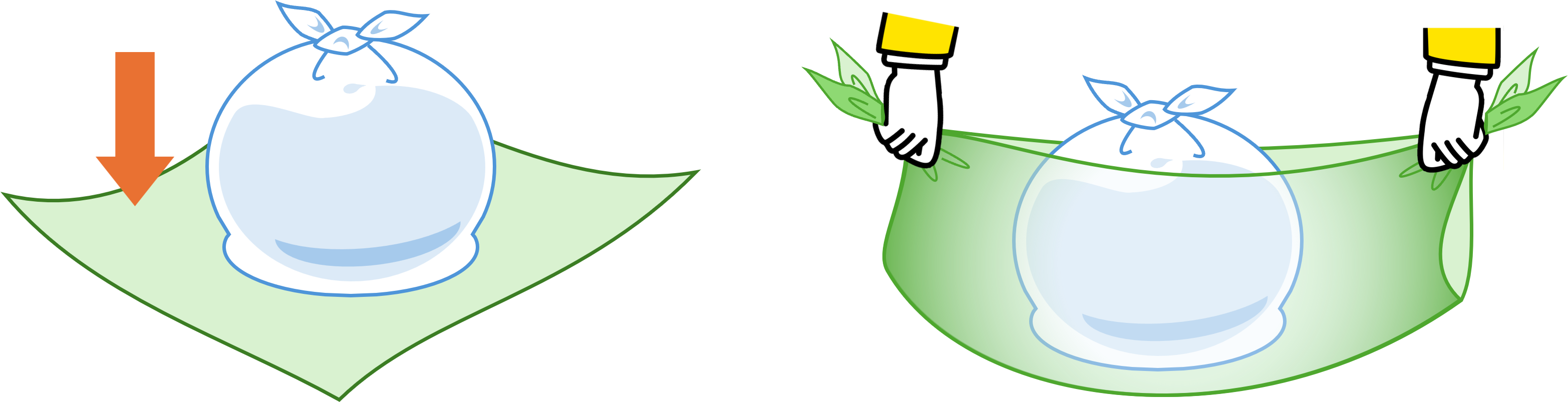

被害状況を写真で記録する

まず、住まいの被害状況を写真に撮っておきましょう。公的な支援を受けるために市から罹災(りさい)証明書を取得するとき、大変役に立ちます。

被害状況を写真で記録するときのポイント

- 外からの状況を撮るときは、4方向から撮影し、全体像が確認できるようにする

- 屋内の状況を撮るときは、被災した部屋ごとに、『全体像』と『被害箇所に寄った写真』を撮影する

- システムキッチンや洗面台などの住宅設備、家電などの被害状況も撮っておく

- 自動車や物置、農機具などの被害状況も撮っておく

片付けや修復作業をするとき

被災した住まいの片付けや修復作業をするときは、焦らず、けがや体調の悪化に気をつけながら進めましょう。

作業するときの服装と注意点

- 飛び出した木材や釘でけがをしないよう、長袖・長ズボンを着ます

- ほこりや砂が目や口に入らないよう、ゴーグルやマスクを着用します

- こまめに水分をとり、休憩をとります

不審な勧誘に注意!

災害後は、家の修理などを口実とした消費者トラブルが多くなる傾向があります。不審な勧誘を受けたときは、『消費者ホットライン(188)』にお電話し、相談してください。

ライフラインの確認

壊れた家電からの漏電や、ガス漏れによって火災がおきてしまわないよう、被災直後は次の点に注意しましょう。

電気を復旧させるときの注意点

電気を復旧させるときは、ブレーカーがすべて『切(Off)』であることを確認したうえで、次の手順でブレーカーを操作します。

- サービスブレーカー(アンペアブレーカー)を『入(On)』にする

- 漏電遮断器を『入(On)』にする

- 安全ブレーカーをひとつずつ『入(On)』にする

- 漏電遮断器が再び自動的に『切(Off)』になってしまう場合は、漏電のおそれがあるため、ブレーカーを『切(Off)』にして、電気業者に点検を依頼してください。

- 家を離れるときは、ブレーカーを『切(Off)』にしてください

ガスを復帰するときの注意点

- ガスのにおいがないか確認する(においがある場合は、復帰作業を中断して換気し、ガス業者に連絡する)

- ガスボンベの位置が動いてしまった場合は、ガス業者に点検してもらう

- ガス漏れや異常がないことを確認してから、ガスメーター(マイコンメーター)でガスを復帰する

【参考】ガスメーターの復帰方法(日本ガスメーター工業会より)

水道やトイレが使えないとき(アイデア)

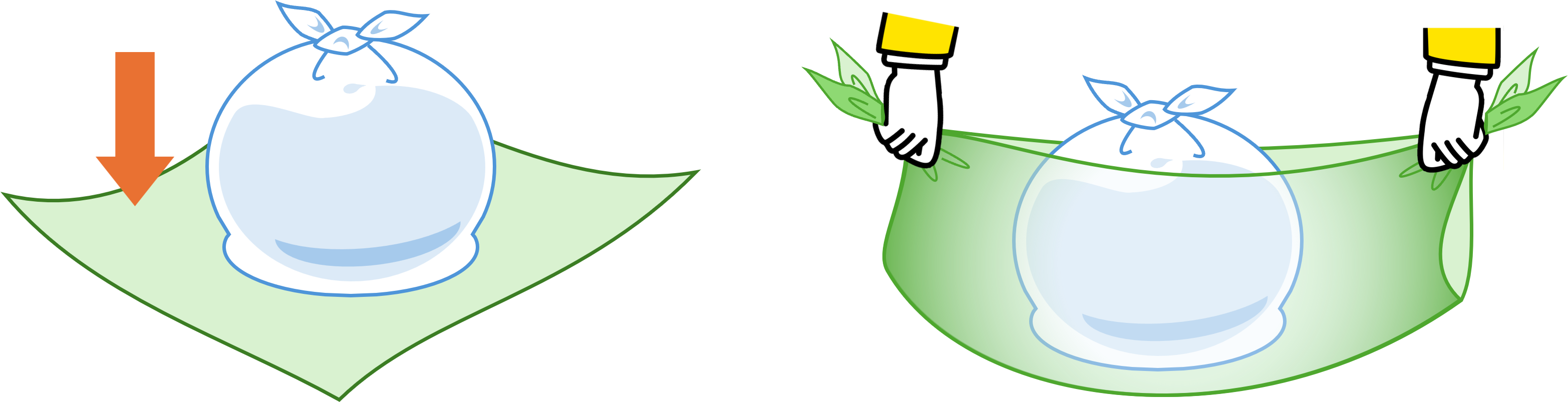

水の運び方

災害で水道が止まると、避難所などで給水が行われます。水を運ぶときには、ポリタンクや手押し車があると便利ですが、これらがない場合は、水の運び方として次のようなアイデアがあります。

ポリ袋と風呂敷を使う方法

- ポリ袋に水を入れ、口を縛って風呂敷に載せる

- 風呂敷の両端を2人でもって運ぶ

リュックサックを使う方法

- リュックサックの中にポリ袋を二重にして入れ、その中に水を入れる

- ポリ袋の口を縛って、リュックサックで運ぶ

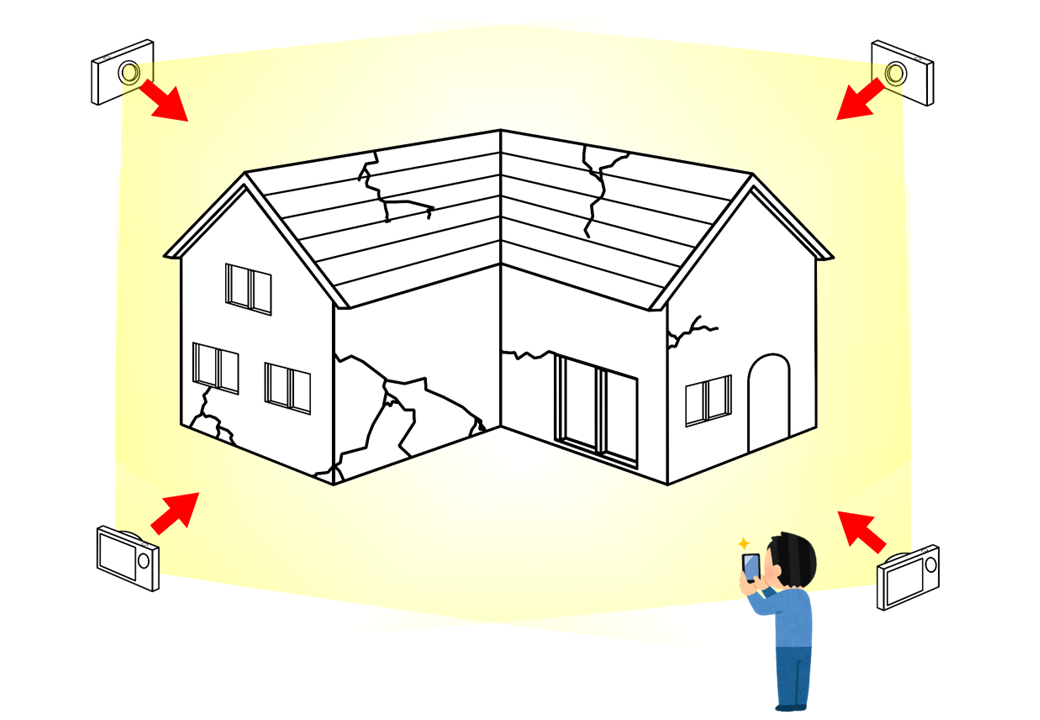

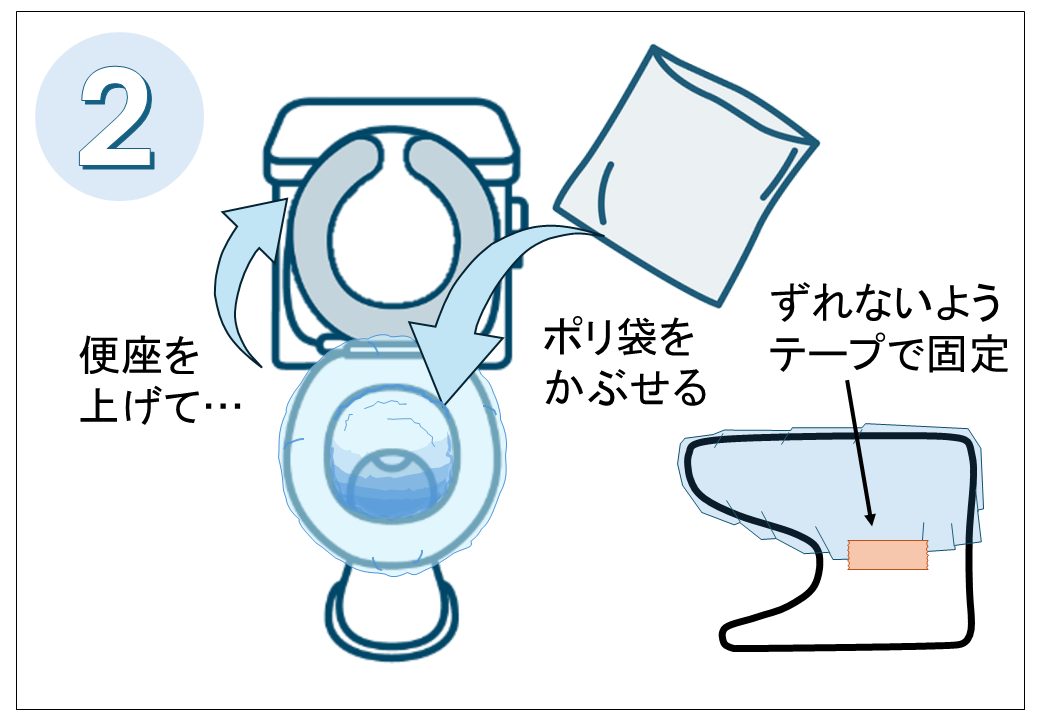

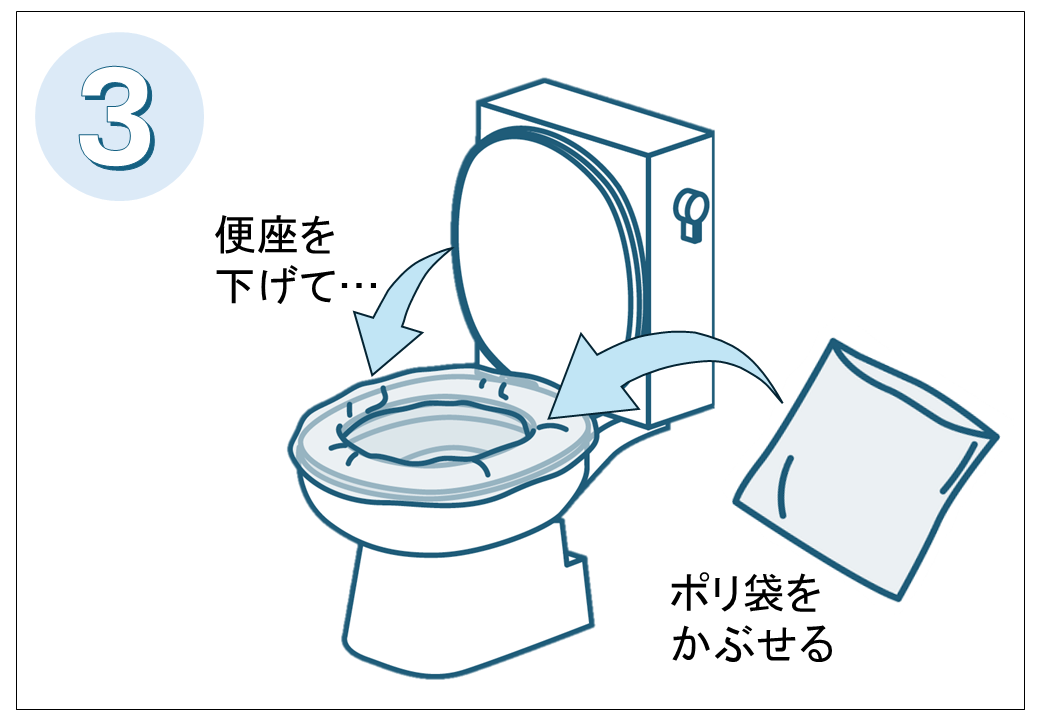

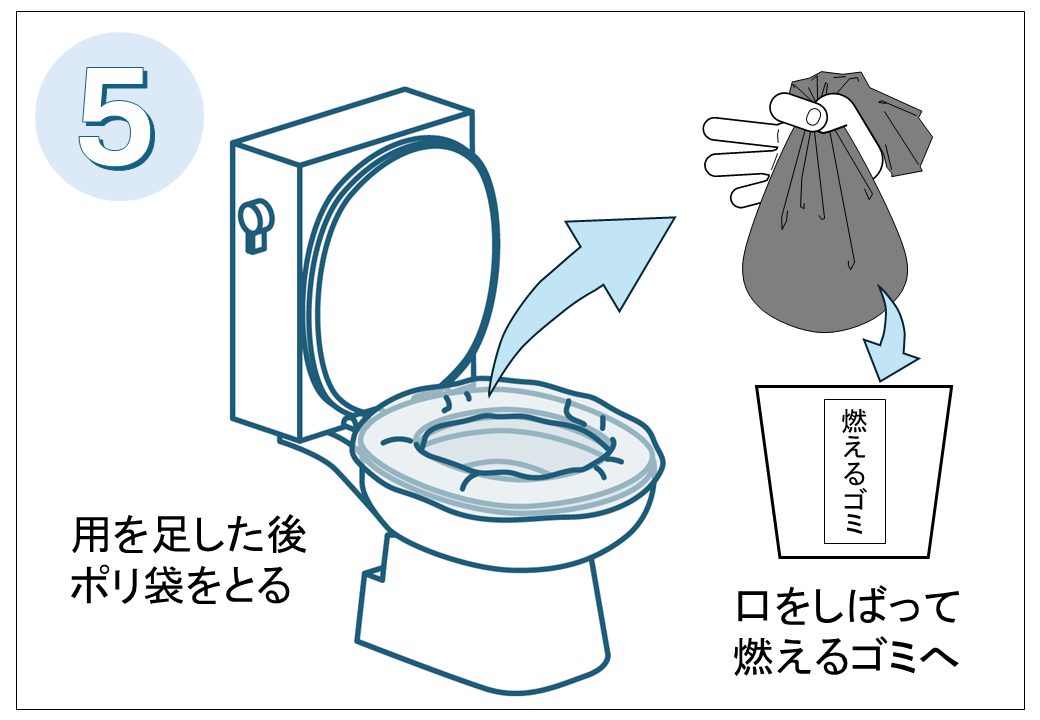

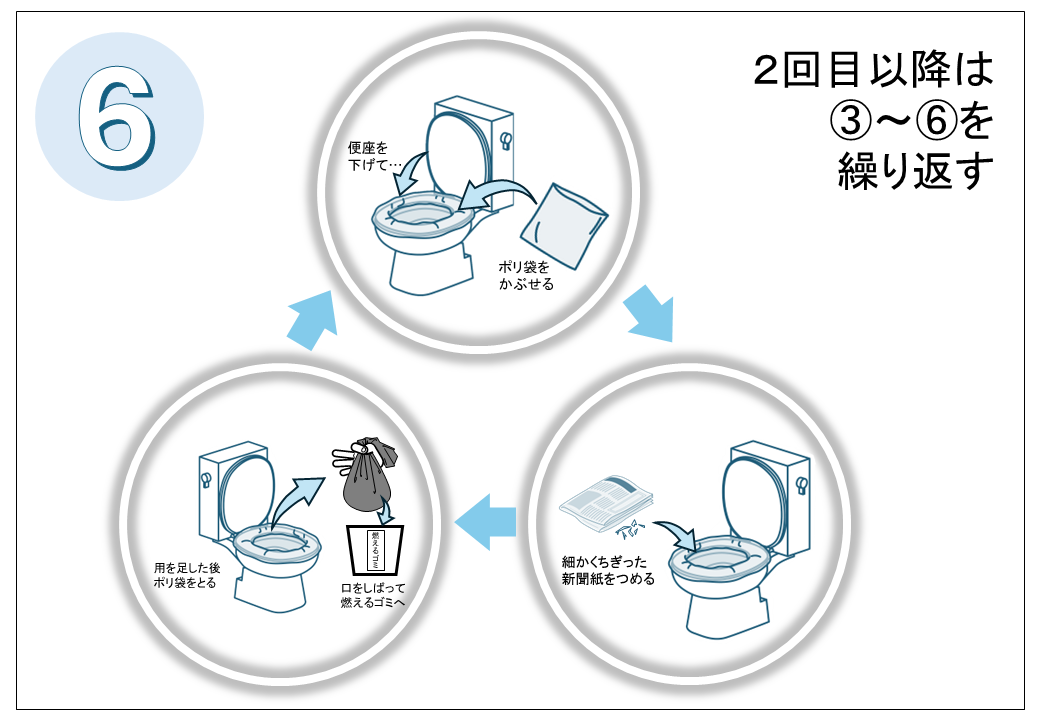

トイレの使い方

水道が止まって水洗トイレが使えないときは、次のような方法があります。

- いやなにおいを防ぐため、便器の水はそのままにしておく

- 便座を上げて、ポリ袋(45L)を便器にかぶせる

- 便座を下げて、さらにポリ袋(45L)を便座の上からかぶせる

- 細かくちぎった新聞紙を中につめ、用をたす

- 便座にかぶせたポリ袋を取り、口をしばって燃えるごみで捨てる

- 次に使う人は、3から5の手順でトイレを使う

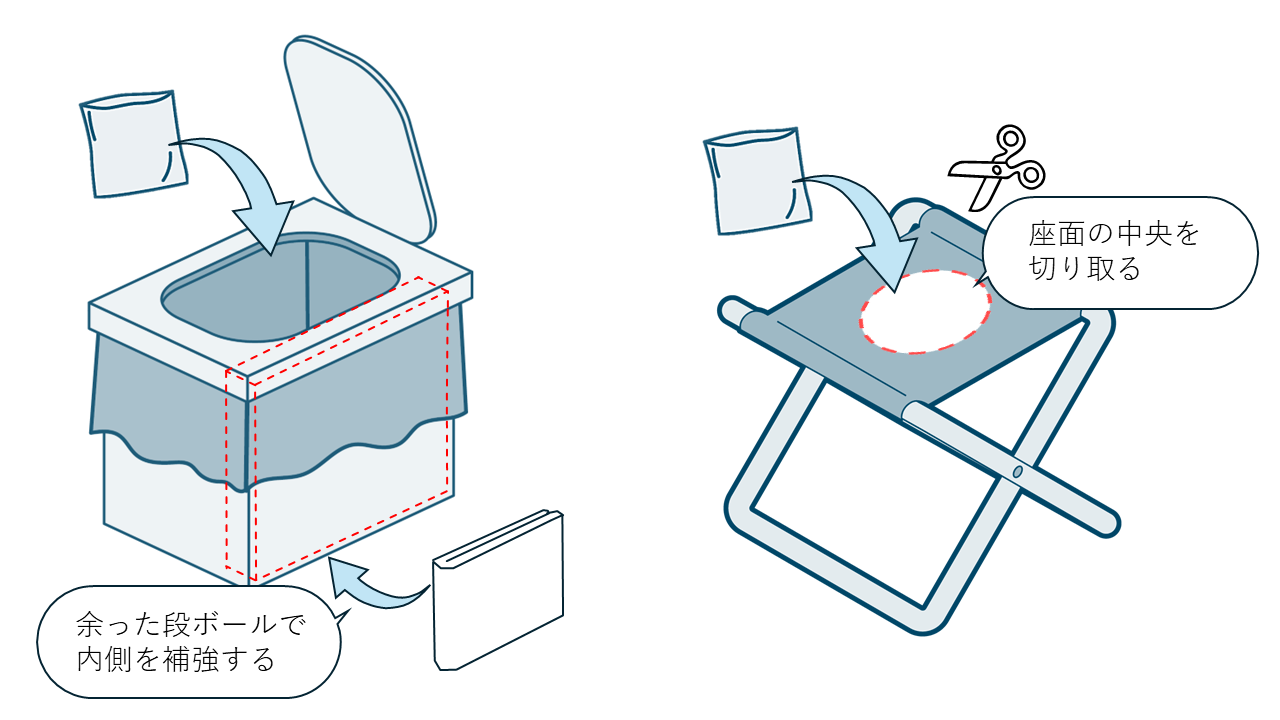

便器が壊れて使えない場合は、次のようなものを代用する方法もあります。

- 大きめの段ボールを使用してトイレをつくる

- 折り畳み椅子の座面に穴をあけてトイレをつくる

罹災(りさい)証明について

罹災(りさい)証明書は、災害で被害を受けた住まいの「被害の程度」を判定し、証明するものです。被害認定調査は原則として市の職員が行い、証明書は被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置に活用されます。

2.浸水の被害を受けたとき

1 被災した時に最初にすること

1の1 被害状況を写真で記録する

2 片付けや修復作業をするとき

2の1 作業するときの服装と注意点

2の2 不審な勧誘に注意!

2の3 ライフラインの確認

3 水道やトイレが使えないとき

3の1 水の運び方

3の2 トイレの使い方

4 罹災(りさい)証明等について

被災したときに最初にすること

被災直後は、早く片付けや修復作業に取り掛かりたくなるところですが、その前にやっておくことがあります。

被害状況を写真で記録する

まず、住まいの被害状況を写真に撮っておきましょう。公的な支援を受けるために市から罹災(りさい)証明書を取得するとき、大変役に立ちます。

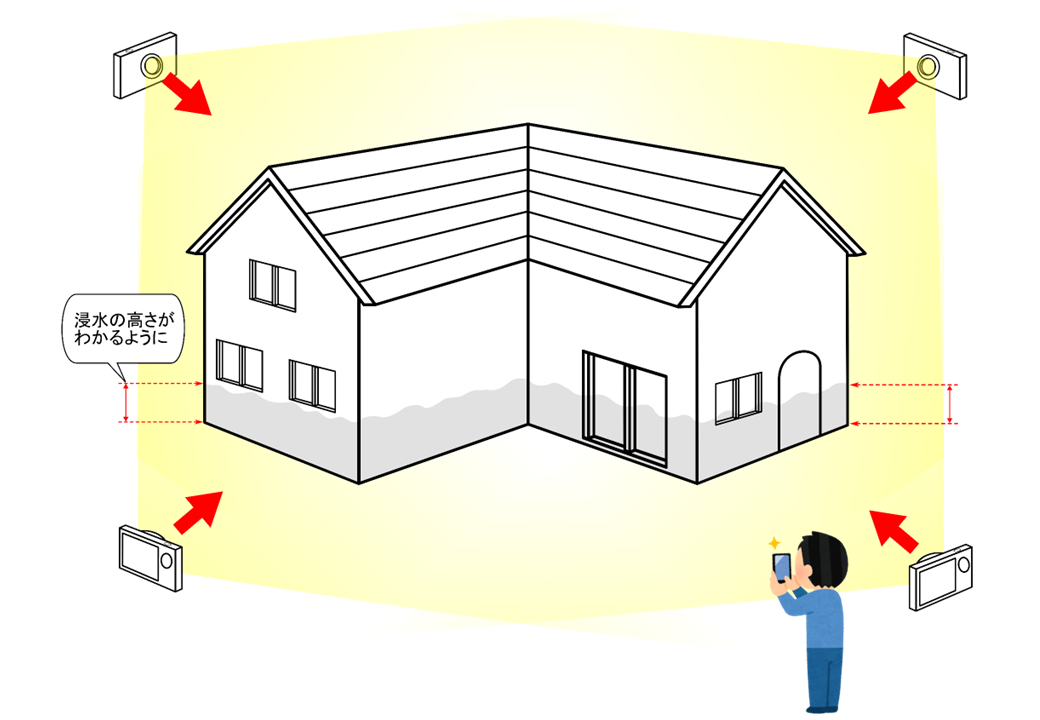

被害状況を写真で記録するときのポイント

- 外からの状況を撮るときは、4方向から撮影し、全体像が確認できるようにする

- 浸水した深さがわかるように撮る

- 屋内の状況を撮るときは、被災した部屋ごとの『全体像』と『被害箇所に寄った写真』を撮影する

- キッチンや洗面台などの住宅設備、家電などの被害状況も撮っておく

- 自動車や物置、農機具などの被害状況も撮っておく

片付けや修復作業をするとき

被災した住まいの片付けや修復作業をするときは、焦らず、けがや体調の悪化に気をつけながら進めましょう。

作業するときの服装と注意点

- 飛び出した木材や釘でけがをしないよう、長袖・長ズボンを着ます

- ほこりや砂が目や口に入らないよう、ゴーグルやマスクを着用します

- こまめに水分をとり、休憩をとります

不審な勧誘に注意!

災害後は、家の修理などを口実とした消費者トラブルが多くなる傾向があります。不審な勧誘を受けたときは、『消費者ホットライン(188)』にお電話し、相談してください。

ライフラインの確認

壊れた家電からの漏電や、ガス漏れによって火災がおきてしまわないよう、被災直後は次の点に注意しましょう。

電気を復旧させるときの注意点

電気を復旧させるときは、ブレーカーがすべて『切(Off)』であることを確認したうえで、次の手順でブレーカーを操作します。

- サービスブレーカー(アンペアブレーカー)を『入(On)』にする

- 漏電遮断器を『入(On)』にする

- 安全ブレーカーをひとつずつ『入(On)』にする

- 漏電遮断器が再び自動的に『切(Off)』になってしまう場合は、漏電のおそれがあるため、ブレーカーを『切(Off)』にして、電気業者に点検を依頼してください。

- 家を離れるときは、ブレーカーを『切(Off)』にしてください。

ガスを復帰するときの注意点

- ガスのにおいがないか確認する(においがある場合は、復帰作業を中断して換気し、ガス業者に連絡する)

- ガスボンベの位置が動いてしまった場合は、ガス業者に点検してもらう

- ガス漏れや異常がないことを確認してから、ガスメーター(マイコンメーター)でガスを復帰する

【参考】ガスメーターの復帰方法(日本ガスメーター工業会より)

水道やトイレが使えないとき(アイデア)

水の運び方

災害で水道が止まると、避難所などで給水が行われます。水を運ぶときには、ポリタンクや手押し車があると便利ですが、これらがない場合は、水の運び方として次のようなアイデアがあります。

ポリ袋と風呂敷を使う方法

- ポリ袋に水を入れ、口を縛って風呂敷に載せる

- 風呂敷の両端を2人でもって運ぶ

リュックサックを使う方法

- リュックサックの中にポリ袋を二重にして入れ、その中に水を入れる

- ポリ袋の口を縛って、リュックサックで運ぶ

トイレの使い方

水道が止まって水洗トイレが使えないときは、次のような方法があります。

- いやなにおいを防ぐため、便器の水はそのままにしておく

- 便座を上げて、ポリ袋(45L)を便器にかぶせる

- 便座を下げて、さらにポリ袋(45L)を便座の上からかぶせる

- 細かくちぎった新聞紙を中につめ、用をたす

- 便座にかぶせたポリ袋を取り、口をしばって燃えるごみで捨てる

- 次に使う人は、3から5の手順でトイレを使う

便器が壊れて使えない場合は、次のようなものを代用する方法もあります。

- 大きめの段ボールを使用してトイレをつくる

- 折り畳み椅子の座面に穴をあけてトイレをつくる

罹災(りさい)証明について

罹災(りさい)証明書は、災害で被害を受けた住まいの「被害の程度」を判定し、証明するものです。被害認定調査は原則として市の職員が行い、証明書は被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置に活用されます。

参考資料

お問い合わせ

関市役所市長公室危機管理課(北庁舎2階)

電話: 0575-23-7736

ファクス: 0575-24-4119

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

.png)

.png)