小瀬鵜飼と文化財

- ID:15867

このページでは、小瀬鵜飼の文化財指定の情報や、継続しておこなっている学術調査の内容・調査結果等を紹介します。

小瀬鵜飼観覧船の乗船予約など観覧情報については、以下のページをご覧ください。

- 小瀬鵜飼観光案内(関市ホームページ) 小瀬鵜飼~一千有余年の歴史~(別ウインドウで開く)

- 小瀬鵜飼観覧船乗船予約など 関遊船ホームページ(別ウインドウで開く)

小瀬鵜飼と文化財

文化財指定の状況

小瀬鵜飼に関係する指定文化財を紹介します。

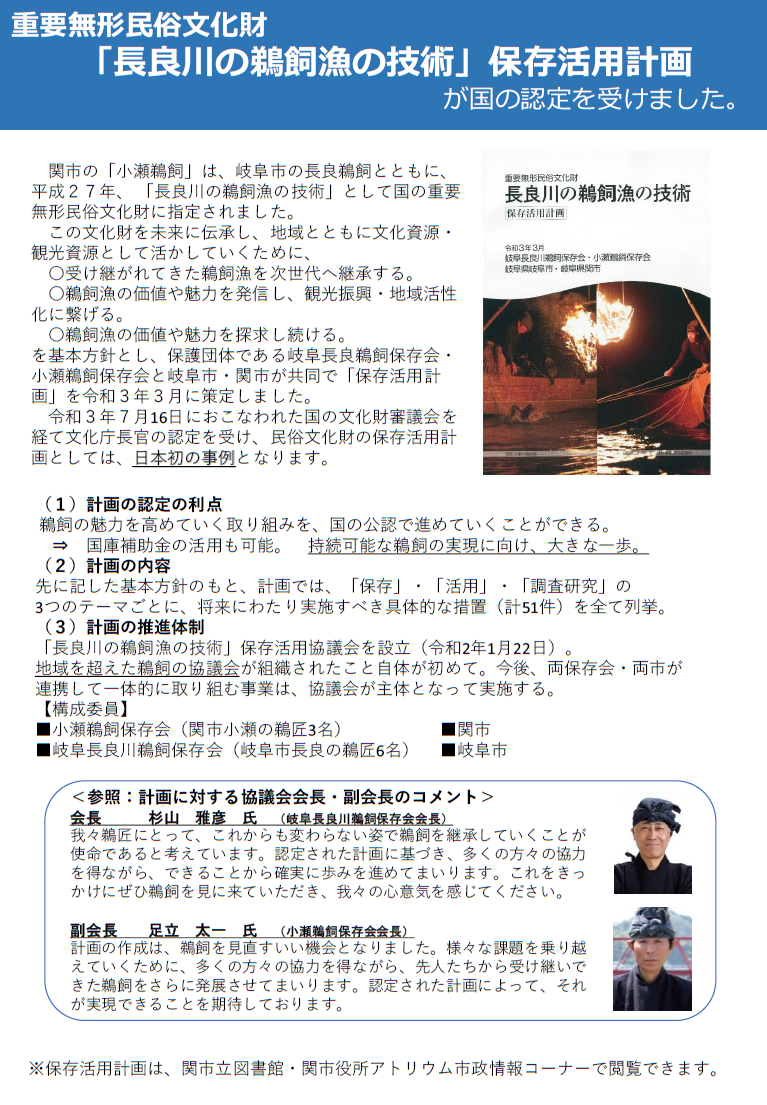

【国】重要無形民俗文化財 「長良川の鵜飼漁の技術」

【市】有形文化財(建造物) 「鵜匠の家屋」

指定年月日 平成18年6月6日

所在地 小瀬 (足立陽一郎鵜匠の家屋)

【市】無形民俗文化財 「鵜飼用具作製に関わる竹細工技術」

指定年月日 平成22年6月10日

保持者 石原文雄 氏

【市】有形民俗文化財 「小瀬の鵜飼用具」

指定年月日 平成26年3月31日

所在地 池尻・小瀬(鵜匠の家) 武芸川町八幡(関市文化財保護センター)

小瀬鵜飼に関する計画

※「保存活用計画」は、関市立図書館、関市役所アトリウム市政情報コーナーで閲覧できます。

小瀬鵜飼に関する調査

関市では、鵜飼用具の調査など、継続的に「関市小瀬鵜飼習俗調査」を行っており、調査結果を報告書にまとめて発行しています。ここでは調査の内容を、報告書ごとに紹介します。

なお、報告書は関市立図書館で閲覧できます。(販売等はしておりません)

「長良川の鵜飼-関市小瀬鵜飼習俗調査報告書3-」 令和2年3月発行

平成29年度から令和元年度にかけての調査では、「小瀬鵜飼らしさ」を追求することを目指しました。「小瀬の文化的景観」と「小瀬鵜飼と川合玉堂の関わり」を調査対象として、小瀬鵜飼の特質を、自然環境と歴史的環境をとおして明らかにする調査でした。

この調査を通して、東京藝術大学所蔵の川合玉堂作「鵜飼」(別ウインドウで開く)が、関市の小瀬鵜飼を舞台に描かれていることが明らかになりました。このことは、令和2年6月市長定例記者会見で発表しています。

第1章 小瀬の文化的景観~小瀬鵜飼の時空間~

- 小瀬の成り立ち

- 地図にみる小瀬の土地利用

- 特徴ある景観構成要素

- 小瀬の生活・生業の時空間

第2章 小瀬鵜飼と川合玉堂について

- 本調査の経緯

- 玉堂と長良川鵜飼

- 昭和六年の「鵜飼」

- 小瀬鵜飼が描かれた背景と玉堂の鵜飼図のその後

「長良川の鵜飼-関市小瀬鵜飼習俗調査報告書2-」 平成28年3月発行

小瀬の鵜匠家に伝わっている鵜飼用具を体系的に知るために、平成22年度から平成27年度にかけて、「小瀬の鵜飼用具」の調査を行いました。

調査成果から、小瀬の鵜匠家に伝わっている鵜飼用具(244点)の文化財的価値が高いと判断し、平成26年3月31日に「小瀬の鵜飼用具」として関市重要有形民俗文化財の指定をおこないました。

第1章 調査の概要

- これまでの小瀬鵜飼の調査の経緯

- 今回の調査の経緯

- 調査の方法

第2章 関市重要有形民俗文化財「小瀬の鵜飼用具」について

- 「小瀬の鵜飼用具」の特徴

- 鵜匠の家 岩佐(岩佐昌秋鵜匠家)蔵の鵜飼用具

- 鵜の家 足立(足立陽一郎鵜匠家)蔵の鵜飼用具

- 関市教育委員会所蔵(足立茂樹氏寄贈)の鵜飼用具

「長良川の鵜飼-関市小瀬鵜飼習俗調査報告書-」 平成24年3月発行

平成17年、小瀬鵜飼は岐阜市の長良鵜飼とともに「長良川の鵜飼漁」として岐阜県重要無形民俗文化財に指定されました。関市では、「鵜飼漁」のみならず、鵜飼を支える数々の技術の文化財的価値を評価し、平成22年には「鵜飼用具作製にかかわる竹細工技術」として、石原文雄氏の技術を関市重要無形民俗文化財に指定しました。

この報告書では、継続的に調査してきた鵜飼用具作製にかかわる竹細工技術と、鵜飼に関する古文書の調査成果をまとめています。

第1章 鵜飼用具作製にかかわる竹細工技術

- 石原文雄氏の来歴

- 石原氏が作製する鵜飼技術

- 鵜籠(二つ差し)の作製工程

第2章 石原氏の竹細工道具

- 石原氏の竹細工道具について

- 竹細工道具一覧

第3章 石原文雄氏が作製した竹細工製品

- 石原氏の竹細工製品の概略

- 石原文雄氏所有の竹細工製品一覧

第4章 足立陽一郎家所蔵文書

- 足立陽一郎家について

- 足立陽一郎家文書目録

小瀬鵜飼普及啓発事業について

関市・関市文化財活用事業実行委員会では、小瀬鵜飼の魅力を市民の皆さんに知ってもらうために、調査成果を活かした普及啓発事業をおこなっています。

※令和2年2月以降の事業について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、一部中止しています。

関市主催

鵜匠家バックヤードツアー(市内小学校対象)

市内小学5年生の「鵜飼観覧船乗船」の前に鵜匠家を訪れ、鵜や鳥屋を見学して鵜匠から直接話を聞くツアーを、希望する学校に対しておこなっています。また、学習用テキスト「小学生用ガイドブック 小瀬鵜飼を学ぼう」を作成して配布しています。

鵜飼観覧船の船頭に挑戦しよう

鵜飼観覧船(木造船)を棹と櫂で操船する体験事業です。

市内小学生親子を対象に参加者を募集し、夏休みに開催しています。

関市文化財活用事業実行委員会主催【令和3年度まで】

鵜匠家バックヤードウオーキングツアー

小瀬鵜飼の鵜匠家と、周辺の文化財(弥勒寺官衙遺跡群、関市円空館など)を、解説つきで巡るウオーキングツアーです。

広報せきなどで募集しています。

小瀬鵜飼の技術体験講座

竹細工技術体験講座

小瀬鵜飼で使われている竹細工技術を、ミニ鵜籠作りなどを通して体験する講座です。

広報せきなどで募集しています。

講演会

関市文化財活用事業実行委員会(旧・長良川伝統漁法保護事業実行委員会)が平成24年度から開催している、小瀬鵜飼に関する講演会を紹介します。

宮内省御猟場制度における長良川筋御猟場の性格と小瀬鵜匠

戦前、皇室の「遊猟場」として全国各地に設置された御猟場のなかで、長良川筋御猟場の特殊な性格と、その職員となった鵜匠の地位などについてお話していただきます。

講師 大塚 清史 氏 (岐阜市歴史博物館長)

日程 令和4年1月22日(土曜日)

江戸時代における長良川鵜飼観覧

江戸時代に長良川の鵜飼を観覧した記録を読み解き、その歴史的背景を探ります。

講師 望月 良親 氏 (高知大学講師)

日程 令和3年2月20日(土曜日)

小瀬鵜飼の景観的要素を探る

講師 上杉 和央 氏 (京都府立大学文学部 准教授)

日程 令和2年2月15日(土)

川合玉堂と小瀬鵜飼

講師 三戸 信恵 氏 (山種美術館 特別研究員)

日程 平成31年1月26日(土)

長良川の和船文化を継承するために

講師 久津輪 雅氏(森林文化アカデミー 准教授)

日程 平成29年11月23日(祝)

考古資料から読み解く鵜飼の始まり

講師 賀来 孝代 氏 (毛野考古学研究所 調査研究員)

日程 平成28年11月23日(祝)

鮎の貢納と調理方法

講師 三舟 隆之 氏 (東京医療保健大学 准教授)

日程 平成27年11月3日(祝)

和船の歴史からみた鵜飼舟

講師 昆 政明 氏 (神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 特任教授)

日程 平成26年11月30日(日)

そうだったのか!中国の鵜飼い -小瀬鵜飼との対比から考える-

講師 卯田 宗平 氏 (東京大学日本・アジアに関する教育研究ネットワーク機構)

日程 平成25年12月14日(土)

【中間報告】小瀬鵜飼用具調査の方法と鵜飼用具について

講師 石野 律子 氏 (神奈川大学日本常民文化研究所 客員研究員)

日程 平成24年7月28日(土)

文献からみた小瀬鵜飼

講師 筧 真理子 氏 (公益財団法人犬山城白帝文庫 研究員)

日程 平成24年7月28日(土)

※講師の所属・役職は、講演会当時のものです。

展示(特別展・企画展)

関市文化財活用事業実行委員会(旧・長良川伝統漁法保護事業実行委員会)が平成22年度から開催している、小瀬鵜飼に関する特別展・企画展を紹介します。

玉堂が好んだ小瀬鵜飼

題名 玉堂が好んだ小瀬鵜飼

期間 令和3年7月22日から9月12日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

小瀬の鵜飼 -楽しみ方入門6-

期間 令和元年7月20日から9月8日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

小瀬の鵜飼 -楽しみ方入門5-

期間 平成30年7月21日から9月9日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

小瀬の鵜飼 -楽しみ方入門4-

期間 平成29年7月22日から9月10日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

小瀬の鵜飼 -楽しみ方入門3-

期間 平成28年7月16日から9月4日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

小瀬鵜飼を支える職人たち

関市文化会館

期間 平成27年7月28日

会場 関市文化会館 ホワイエ

わかくさ・プラザ

期間 平成27年7月31日から8月30日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

小瀬の鵜飼 -楽しみ方入門2-

期間 平成26年7月26日から8月31日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

小瀬の鵜飼 -楽しみ方入門-

期間 平成25年7月27日から9月1日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

鵜匠家に伝わる鵜飼用具

期間 平成24年7月13日から8月26日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

職人の技~鵜飼を支える職人たち~

期間 平成22年4月23日から6月20日

会場 わかくさ・プラザ 特別陳列室

お問い合わせ

関市協働推進部 文化課 文化財保護センター

〒501-2695 関市武芸川町八幡1446番地1

電話:0575-45-0500

ファクス:0575-46-1221

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます