弥勒寺官衙遺跡(弥勒寺東遺跡)

- ID:15094

国指定史跡 弥勒寺官衙遺跡群/弥勒寺史跡公園 >> 弥勒寺官衙遺跡(弥勒寺東遺跡)

弥勒寺官衙遺跡(弥勒寺東遺跡)

弥勒寺官衙遺跡

左手前が正倉院、右手が郡庁院。

左手奥、長良川の対岸には、古代に集落があった重竹(しげたけ)遺跡が所在します。

弥勒寺官衙(みろくじかんが)遺跡は、弥勒寺跡周辺の公園整備事業の一環として実施した弥勒寺東遺跡発掘調査により明らかになった、古代の役所・武義郡衙(むぎぐんが=武義郡の役所)の遺跡です。奈良時代から平安時代中頃まで武義郡の役所が置かれ、政治の中心である郡庁院、税として納められた米を収容した正倉院などの存在が明らかになっています。

郡庁院は、政治の中心となった場所で、東西約50メートル×南北約60メートルの掘立柱塀で囲まれた範囲に、正殿と東西の脇殿が「品」字形に配置されていました。正殿では2度の建て替えが行われ、次第に格式が高められた様子がみてとれます。

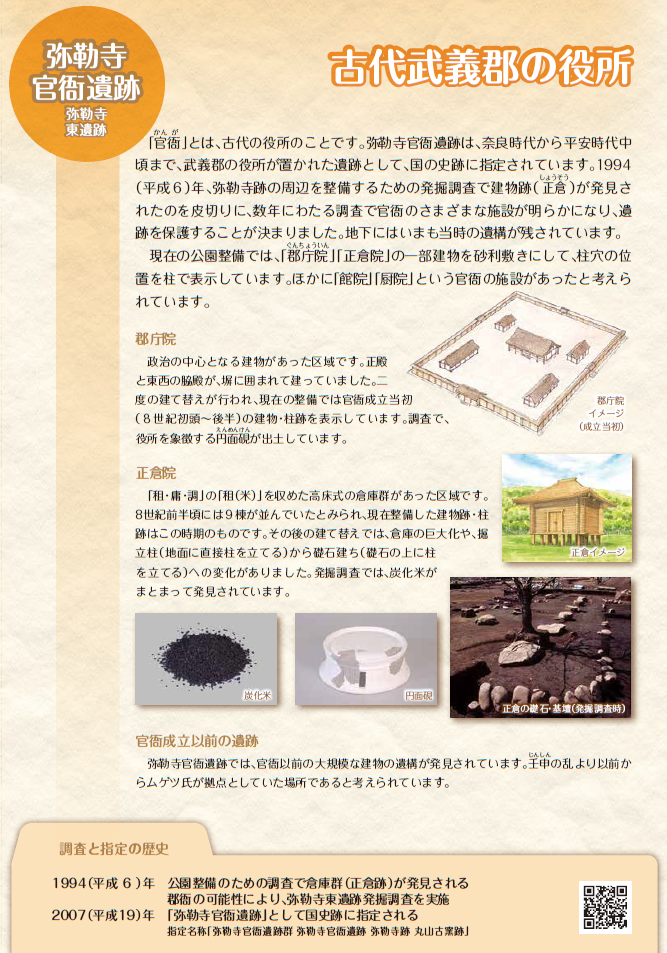

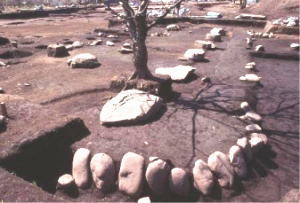

正倉院は、東西130メートルのコの字形の溝で囲まれた範囲に倉庫が建ち並んでいました。官衙が成立した8世紀前半頃には、地面に直接柱を立てる掘立柱建物が9棟並んでいたとみられます。ここでも建て替えが行われており、礎石の上に柱を立てる礎石建ち建物への変化や、倉庫の巨大化が確認できます。税として納められた米(「租調庸」の租)を収容していた施設で、発掘調査では炭化米が出土しています。

そのほか、館(たち=役人の宿泊施設)・厨(くりや=食事やもてなしの準備をする施設)区域の段階的な変遷過程を示すと考えられる建物群や、郡庁院や正倉院の下層で、ムゲツ氏の居宅や評衙と考えられる大型の掘立柱建物群が見つかっています。この発見により、地方豪族の拠点が郡の役所へと発展していく過程が明らかにされました。

現在は、遺跡を地下に保存したうえで史跡公園として整備し、官衙成立当初の郡庁院と正倉院の建物を平面表示しています。いずれも、建物範囲を砂利敷きに、柱跡の一部を丸太柱(擬木柱)であらわしています。

●発掘調査で出土した炭化米、円面硯等は、関市円空館に展示しています。

発掘調査時の様子

郡庁院

正倉の礎石と基壇(正倉東2)

現在(整備後)の様子

郡庁院

(西脇殿、正殿方面を望む)

正倉院

(正倉西2から西3、4を望む)

発掘調査報告書

弥勒寺東遺跡(史跡指定名称:弥勒寺官衙遺跡)の発掘調査報告書は、1994(平成6)年から2005(平成17)年までに実施した1次~8次調査の成果を、区域ごとに分けて刊行しています。

弥勒寺東遺跡 I-郡庁区域-

弥勒寺東遺跡 II-正倉区域-

弥勒寺東遺跡 III-第1部 館・厨区域ほか/第2部 池尻大塚古墳-

表紙、序、例言、目次、第1部 I 調査の経緯と経過、II 遺構 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-1.pdf サイズ:24.16MB)

表紙、序、例言、目次、第1部 I 調査の経緯と経過、II 遺構 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-1.pdf サイズ:24.16MB) 第1部 III 遺物、IV 今後の課題 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-2.pdf サイズ:17.23MB)

第1部 III 遺物、IV 今後の課題 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-2.pdf サイズ:17.23MB) 第2部 I 調査に至る経緯と経過、II 墳丘 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-3.pdf サイズ:23.27MB)

第2部 I 調査に至る経緯と経過、II 墳丘 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-3.pdf サイズ:23.27MB)※電子データには、第2部を別冊とした際の表紙等を含みますが、内容には変更ありません。

第2部 III 石室、IV自然化学分析、V 今後の課題 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-4.pdf サイズ:15.74MB)

第2部 III 石室、IV自然化学分析、V 今後の課題 (ファイル名:Mirokuji_East_Site_3-4.pdf サイズ:15.74MB)

弥勒寺遺跡群のご案内

お問い合わせ

関市協働推進部 文化課

文化財保護センター

〒501-2695 岐阜県関市

武芸川町八幡1446番地1

(武芸川事務所2階)

電話:0575-45-0500

ファクス:0575-46-1221

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます