弥勒寺跡

- ID:15093

国指定史跡 弥勒寺官衙遺跡群/弥勒寺史跡公園 >> 弥勒寺跡

弥勒寺跡

弥勒寺跡

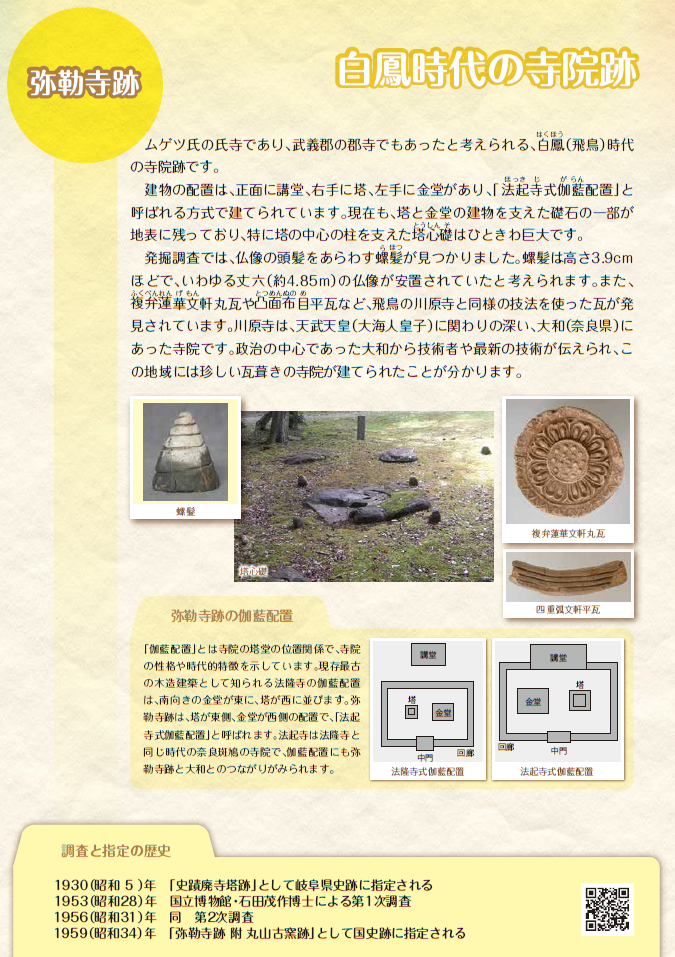

塔跡

弥勒寺跡は、ムゲツ氏の氏寺であり、武義郡の郡寺でもあったと考えられる、白鳳(飛鳥)時代の寺院跡です。「弥勒寺」所用の軒平瓦が確認された丸山古窯跡(美濃市大矢田)とあわせて、1959(昭和34)年に国史跡「弥勒寺跡 附 丸山古窯跡」の指定を受けました。

法起寺式の伽藍配置で、塔と金堂の礎石が地表に残っています。発掘調査ではほかに、講堂・南門・南門に取り付く掘立柱塀の一部・僧坊や、造営に関わる工房跡と思われる掘立柱建物・竪穴住居が確認されました。また、川原寺式の複弁蓮華文軒丸瓦・四重弧文軒平瓦・凸面布目平瓦や、仏像の頭髪をあらわす螺髪が出土しています。

1959年の史跡指定を受け、1962(昭和37)年には最初の史跡整備をおこないました。標識・解説石板の設置、塔跡・金堂跡の礎石位置の表示、建物位置や基壇範囲を示す石柱の設置などを実施しています。

現在の基壇は、2016(平成28)年に実施した塔と金堂の基壇の確認調査により、復元整備しました。その際、標識と、基壇範囲を示す石柱は最新の調査成果に基づいて移設しましたが、それ以外は1962年の整備を保存しています。

出土品

発掘調査出土品の一部は、関市円空館に展示しています。

螺髪

螺髪(らほつ)

塑造の仏像の頭髪をあらわすもので、高さは約3.9cmです。丈六仏(立像で約4.85m)が安置されていたと考えられます。

川原寺式の瓦

川原寺は、天武天皇(大海人皇子)にゆかりの深い飛鳥(奈良県)の寺院です。弥勒寺跡では、川原寺と同様の技術を用いて作られた瓦が見つかっています。

複弁蓮華文軒丸瓦

(ふくべんれんげもん のきまるがわら)

軒丸瓦は、軒先に設える丸瓦です。花弁が二つずつ並んだ蓮(はす)の華(はな)を図案化した文様が特徴的です。

四重弧文軒平瓦(しじゅうこもんのきひらがわら)

軒先の丸瓦と丸瓦の間に設える平瓦です。4本線の文様が入っています。

凸面布目平瓦(とつめんぬのめひらがわら)

瓦を造るときの布目のあとが、凸面についている平瓦です。通常は内側(凹面)につくものが多く、凸面の布目は珍しいです。

発掘調査報告書

関市文化財調査報告第26号 弥勒寺跡【講堂跡発掘調査 平成9・10年度】

塔・金堂基壇確認調査 現地説明会資料(2016年)

調査の歴史と過去の報告書

- 昭和5(1930)年 岐阜県史蹟に指定される

- 昭和28(1953)年 国立博物館・石田茂作氏指導による第1次調査 *1

- 昭和29(1954)年 『ミュージアム』3~5月号に報告掲載

- 昭和31(1956)年 国立博物館・石田茂作氏指導による第2次調査 *1

- 昭和34(1959)年 国史跡に指定される

- 昭和62(1987)年 範囲確認調査1次調査 *2

- 昭和63(1988)年 範囲確認調査2次調査 *3

- 平成元(1989)年 範囲確認調査3次調査 *4

- 平成9~10(1997-1998)年 講堂西半部調査

- 平成28(2016)年 塔・金堂跡調査

*1 1986関市教育委員会「国指定史跡 弥勒寺跡」

*2 1988関市教育委員会「国指定史跡 弥勒寺跡-範囲確認発掘調査報告書i-」

*3 1989関市教育委員会「国指定史跡 弥勒寺跡-範囲確認発掘調査報告書ii-」

*4 1990関市教育委員会「国指定史跡 弥勒寺跡-範囲確認発掘調査報告書iii-」

※これらの報告書は、関市立図書館 わかくさ文庫等で閲覧できます。

弥勒寺遺跡群のご案内

お問い合わせ

関市協働推進部 文化課

文化財保護センター

〒501-2695 岐阜県関市

武芸川町八幡1446番地1

(武芸川事務所2階)

電話:0575-45-0500

ファクス:0575-46-1221

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます